Принадлежность Германии. Бывший венгерский теплоход «Magyar Vitez». Заказан в Венгрии Советским Союзом еще до войны. Спущен на воду в 1942 г. После организованного немцами в Венгрии в марте 1944 г. военного переворота теплоход был конфискован и вошел в состав германского транспортного флота на Черном море. Вместимость: 2773 брт.

…9 мая 1944 г. советские войска освободили Севастополь, отбросив остатки 17-й немецкой армии на мыс Херсонес. Поскольку весь он, включая аэродром, оказался в зоне досягаемости артиллерийского огня, сюда перестали садиться немецкие истребители. Все это сразу отразилось на защищенности конвоев. Эвакуация вступила в свою завершающую фазу.

Караван, включавший новейшие теплоходы «Тотила» и «Тея», покинул Констанцу в 00:15 9 мая 1944 г. Суда прибыли к Херсонесу около 03:30 следующих суток, но из-за тумана до рассвета находились от него на расстоянии примерно 7 миль. С рассветом теплоходы пошли к берегу, но не в Казачью и Камышевую бухты, где их ждало 9000 солдат, а к юго-западным причалам полуострова, куда сухопутное командование людей для эвакуации пока не направляло. То обстоятельство, что там все же находились какие-то люди, причем в числе нескольких тысяч, свидетельствует, что к тому времени в войсках противника царили хаос и дезертирство. Настроение командира конвоя и капитанов судов мало отличалось от тех, кого им предстояло забрать с берега — несмотря на неоднократные приказы по радио из штаба морского коменданта; они им не подчинились и даже не вышли на связь. Встав в 2 милях от берега, теплоходы начали загружаться с помощью паромов Зибеля 770-го саперно-десантного полка. По данным сухопутного командования, подтвержденных показаниями командира саперно-десантной части, оба судна приняли никак не более 3000 человек, что составило примерно треть их расчетных возможностей.

В начале 7-го часа погрузка была в самом разгаре. Именно в этот момент над транспортами появились наши штурмовики. Первый удар девяти «Илов» из 47-го ШАП оказался безуспешен, но последовавший почти сразу же налет восьмерки машин из 8-го Г1ПАП дал прекрасные результаты. «Тотила» получил попадание трех ФАБ-100, после чего загорелся и лишился хода. Одна из бомб вызвала пробоину в носовой части. Новый удар гвардейцы нанесли 13 самолетами в 08:20, когда теплоход уже тонул. Спустя примерно 20 минут он навсегда скрылся под водой. Сопровождавшие штурмовики «Яки» обстреляли находившиеся поблизости плавсредства и нанесли повреждения пытавшемуся буксировать «Тотилу» тральщику «R 209», который, кроме того, получил попадание одной бомбы.

Говоря об относительно небольшом количестве погибших, приводят тот факт, что удаленность от берега небольшая и многие спаслись вплавь (хотя не упоминают, что в мае температура воды здесь редко превышает 12 градусов).

По данным источников, точка гибели в 50 км от мыса Херсонес. Если принять во внимание описания этого боя советскими летчиками, судно пошло ко дну на расстоянии 2-7 миль от берега, поэтому ранее указанные координаты явно неправильные. Согласно данным гидролокации, на расстоянии 4-4,5 миль юго-западней мыса Херсонес находятся два затопленных объекта, по размерам схожие с транспортом ‘Тотила’. По данным, полученным от В.Вакара транспорт ‘Тотила’ обнаружен.

Судно лежит практически на ровном киле, с небольшим креном на правый борт, курсом 210-220 градусов. Разрушения не большие, корма заилена.

Глубина 104 метра.

Возвышение над грунтом 14 метров.

‘Тотила’ в порт не придет

В истории кое-что повторяется. Погрузка на гигантские транспорты ‘Тея’ и ‘Тотила’ напоминала бегство белогвардейцев из Крыма в гражданскую войну. Как и тогда, сметенная могучими ударами Советской Армии на [75] последний клочок Причерноморья, вся нечисть — гитлеровские бургомистры и полицаи, факельщики из зондеркоманд, явные и тайные агенты гестапо, предатели всех мастей и рангов, бессовестные людишки, торговавшие Родиной оптом и в розницу, спешили уйти от неминуемого возмездия.

Немецкие автоматчики, оцепившие наспех сколоченный причал, с трудом сдерживали беснующуюся толпу, пытающуюся прорваться к спасительному трапу.

Размахивая пистолетами, прокладывали себе путь мрачные люди в черных мундирах с эсэсовскими молниями на черных мундирах. За ними специальные команды тащили ящики, чемоданы, окованные железом саквояжи: грузились секретные архивы гитлеровских учреждений в Одессе. Автоматчики услужливо расступались перед штатскими с багровыми от ярости лицами. Даже в эти минуты вавилонского столпотворения никого не обманывал такой маскарад: в ‘штатских’ с первого взгляда угадывалась въевшаяся годами военная выправка.

Палубы транспортов были уже переполнены, когда ревущая толпа прорвала оцепление и ринулась к трапу. У сходней сразу же образовалась свалка. Летели в мутную воду кожаные чемоданы, воздух сотрясали крики и ругань, мелькали потные, обезображенные страхом лица, в ход пошли кулаки.

Поднять трап не было уже никакой возможности. На пирсе поспешно отдали швартовы, и, оставив на берегу беснующуюся и воющую толпу, ‘Тея’ и ‘Тотила’ взяли курс на Констанцу. Это было 10 мая 1944 года…

В те дни гитлеровцам трудно было укрыться от зорких глаз наших морских разведчиков 30-го авиаполка. Подполковник (ныне генерал-майор авиации запаса) X. А. Рождественский и другие командиры воспитали замечательную плеяду асов воздушной разведки. Каждому, кто воевал тогда на Черном море, были известны имена Героев Советского Союза Владимира Василевского, Александра Карпова, Ивана Ковальчука, Владимира Скугаря, Василия Лобозова, Ивана Марченко. Конечно, они не могли допустить, чтобы такая крупная ‘дичь’, как ‘Тотила’ и ‘Тея’, тайно проскользнула мимо их глаз…

На рассвете в штабе 13-го гвардейского минно-торпедного авиаполка раздался звонок: дежурный снял трубку.

— Говорит ‘Дельфин’…

— Слушаю.

— Два крупных транспорта с гитлеровцами час назад взяли курс на Румынию.

— Вас понял. Поднимаем самолеты!

Еще не успел на аэродроме затихнуть гул стремительно взмывших в небо машин, как зуммер полевого телефона снова тревожно загудел:

— Я ‘Дельфин’, я ‘Дельфин’… Уточняю данные… К двум транспортам пристроились еще несколько самоходных барж. Набиты гитлеровцами так, что яблоку негде упасть…

— Самолеты уже в воздухе. Думаю, наши на месте не растеряются…

— Ну, ни пуха вам!

— К черту!…

Первой была обнаружена ‘Тотила’. Она в эскорте нескольких десантных барж, старавшихся не отстать от нее, медленно ползла в туманном мареве по-весеннему ослепительно-синего моря.

— Второму и третьему прикрывать… Я атакую! — голос командира в наушниках звенел от боевого азарта.

Да, мы были уже не теми, что в 1941-1942 годах. Тогда пираты Рихтгофена чувствовали себя в воздухе хозяевами положения. Сегодня прекрасное черноморское небо было нашим. Безраздельно нашим!…

Первая бомба легла немного впереди по курсу ‘Тотилы’. Но реактивные снаряды со штурмовиков испепеляющим огнем прошлись по ее палубе. Второй заход завершил дело: над морем поднялся огромный огненный султан взрыва, и через минуту-две, высоко задрав к небу корму, ‘Тотила’ навсегда исчезла в волнах.

— Не отпускать баржи! — голос командира в шлемофонах летчиков звучал уже тревожно. Увлекшись атакой основной цели, он чуть было не упустил момент: баржи вот-вот были готовы ‘кинуться врассыпную’ от корабля. Немцы надеялись: в суматохе боя кое-кому удастся уйти.

Но голос командира тверд и суров:

— Первому и второму атаковать корабли противника, уходящие к югу… Третьему преследовать и потопить баржи, вырвавшиеся вперед. Остальным — прочесать весь район…

Еще час гремели над морем взрывы, яростно вскипала волна, разламывались гитлеровские корабли. И только потом наступила тишина. ‘Тея’ и сопровождающие ее баржи пережили ‘Тотилу’ только на два часа.

Все так же спокойно искрились на солнце голубоватые волны. Как будто здесь ничего не случилось. Как будто несколько тысяч фашистов только что не нашли себе могилу на дне Черного моря, которое вчера еще они пытались в шутку называть ‘внутренним озером рейха’…

Авдеев Михаил Васильевич

‘У самого Черного моря’, 1975

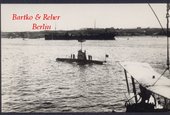

Новый виток приобрела история идентификации одновальной ПЛ, лежащей на внешнем рейде Севастополя. Первоначальное предположение о том, что это может быть немецкая UB-7, подтвердилась лишь частично… Расчистив одну из деталей конструкции лодки, мы нашли клеймо судоверфи и номер лодки, для которой эта деталь предназначалась.

Верфь — A.G. Weisser, номер лодки — предположительно UB-14D, есть ещё клеймо в виде короны — это знак кайзеровской германии.

Теперь точно известно, что это лодка немецкая, первой мировой, и скорее всего, она носила номер UB-14. Предположение, что это отечественная, одновальная «Малютка» серии VI не подтвердилось.

Лодка UB-14 заходила в Севастополь несколько раз во время Первой мировой, но после поражения Германии была передана англичанам и, по официальной версии, должна была закончить свою жизнь на Мальте, куда перегонялась для разделки на металл. Может, не дошла…

Продолжаем сбор информации.

Большую благодарность клуб выражает всем, принимающим участие в этом поиске: Наталье Ивановой (команда «Wreckhanter»), Алексею Бондарю (Севастополь), английским и американским историкам и дайверам, приславшим фото, чертежи и полезную информацию.

Как говориться — работы продолжаются…

Раскрыта тайна гибели подводной лодки UB-7

Таламанов П.Н.

Кандидат технических наук. Новороссийск.

Черное море. Болгария. Наступила бархатная осень. Порт Варна. На подводную лодку UB-7 грузят боезапас. Две торпеды. Предстоит очередной боевой поход к главной базе Черноморского флота — Севастополю.

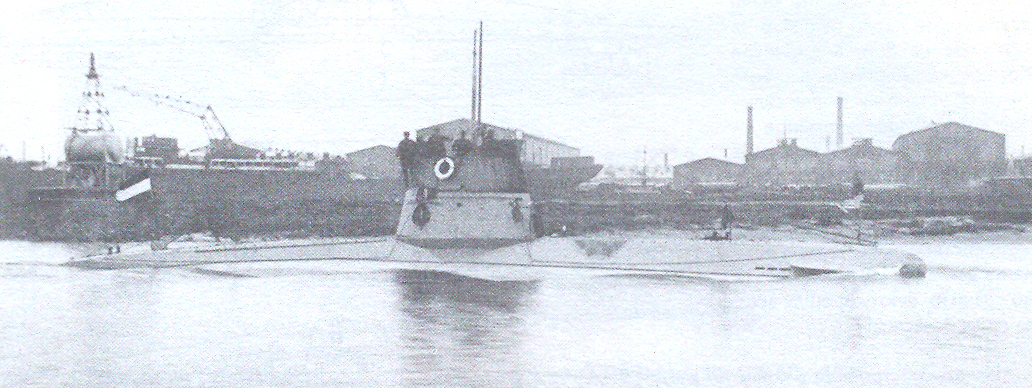

На момент 27 сентября 1916 г. подводная лодка входила в состав флотилии ‘Константинополь’. На Черное море она прибыла из порта Пола своим ходом под командованием старшего лейтенанта флота Вильгельма Вернера (оberleutnant zur See Wilhelm Werner). 12 апреля 1916 в командование лодкой вступил 26-ти летний старший лейтенант флота Ханс Люттйоханн (оberleutnant zur See Hans Lütjohann).

оberleutnant zur See Hans Lütjohann

В свой последний поход на UB-7 пойдут дополнительно двое, временно командированных на лодку. Флагманский радиотелеграфный офицер флота в качестве вахтенного начальника и болгарский старшина второй статьи Стоян Георгиев Пешев. 27 сентября 1916г получив последние указания командования в конторе капитана порта, что расположена в северо-западной части гавани, командир прибыл на борт лодки. Отданы швартовы. Лодка медленно пошла к выходу из гавани. Пройдя между оконечностями восточного и южного молов, лодка ложится на курс к Севастополю. Лодка легла на курс. В никуда. На борту лодки еще никто не догадывается, что они уходят в вечность. Жить им оставалось чуть больше 100 часов. Весь путь до Севастополя ‘жестяной головастик’ проделал в надводном положении. В это время года на Черном море стоит прекрасная теплая погода. Штормов нет. Курс и скорость были рассчитаны так, чтобы прибыть в район внешнего рейда ВМБ Севастополя ночью, и находясь в надводном положении произвести разведку входа и выхода кораблей из Северной бухты. Командир знал, что подходы и известные фарватеры закрыты минными полями. Есть ‘секретный фарватер’ — ФВК (фарватер военных кораблей). На берегу установлено множество постов визуального наблюдения и связи (ВНиС). Лодка ходила короткими галсами параллельно берегу. И вдруг корпус лодки потряс мощный взрыв: Что произошло так никто и не понял. Лодку взрывом разорвало на части. Экипаж погиб мгновенно. Корма безжизненно упала на дно: Так она и пролежала долгих 92 года. За это время мир несколько раз потрясал ужас других войн. Ушли из жизни не только близкие и родственники погибших моряков. Но и многие их потомки. Все постепенно забывается.

Жизнь подводной лодки UB-7 оказалась очень короткой — менее двух лет от момента закладки до момента гибели.

Историческая справка.

UB- 7 (серия UB-I)

Заложена на стапеле судостроительной верфи ‘F. Krupp Germaniawerft AG’ в Киле 30 ноября 1914. Строительный (стапельный) номер 245. Вступила в строй 6 мая 1915. С 06 мая 1915 по 21июня 1915 входила в состав флотилии ‘Пола’ 21 июня 1915 совершив самостоятельный переход в Стамбул вошла в состав флотилии ‘Константинополь’ Совершила 15 боевых походов. Потопила 1 судно — 25.03.1915 г. транспорт П46, бывший английский пароход «Patagonia», водоизмещением 6011т в районе порта Одесса. Погибла в октябре 1916г.

Размеры: 28.1 х 3.2 х 3.0 (м)

Водоизмещение: 127 / 142 т.

ГЭУ: дизель 1 х 60 л.с., электромотор 1 х 89 кВт.

Но вот в 2008г на глубине 65м аквалангисты — любители обнаружили обломок кормовой оконечности неизвестной подводной лодки. Это интересный район, где обнаружена корма лодки. Там англичане, уходя из Севастополя в 1919г, затопили оставшиеся российские подводные лодки, фактически на минном поле. После окончания Гражданской войны минное поле расчистили, часть лодок подняли силами ЭПРОНа. Часть лодок так и осталась лежать на дне.

По всей вероятности лодка погибла ночью, иначе взрыв увидели бы с берега и зафиксировали в журнале наблюдения или в ежедневном докладе.

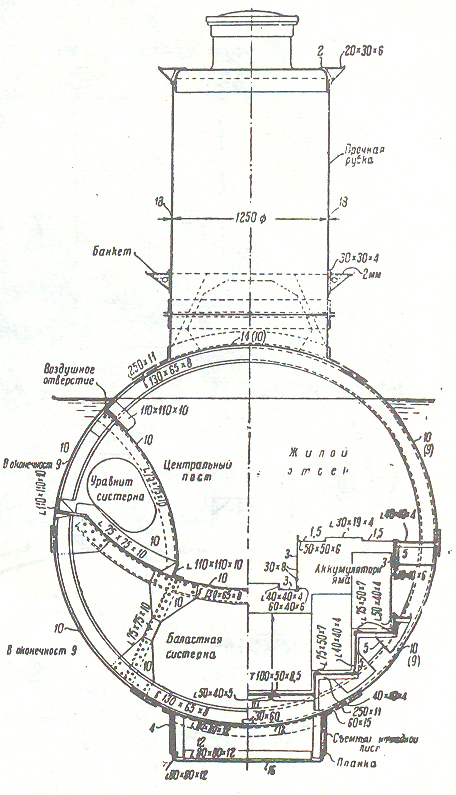

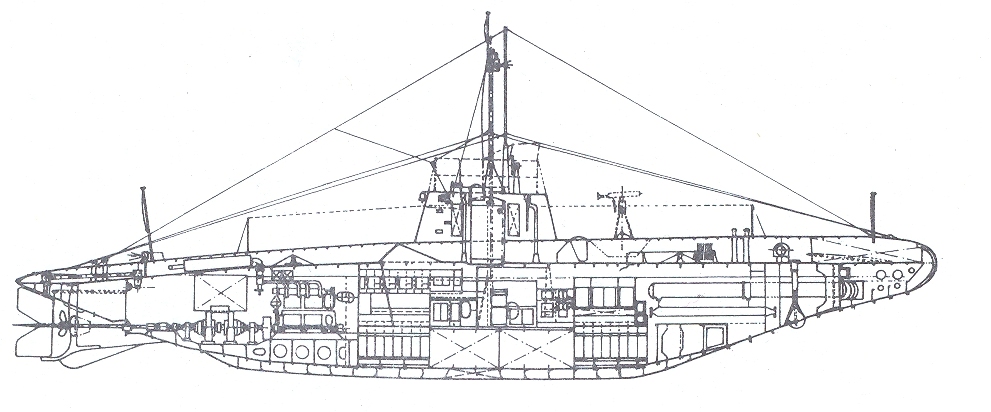

Что же представляла cобой лодка серии UB-I.

18 августа 1914 года, RMA (Военно-Морское министерство) обратилось в UI (Инспекция подводных лодок) с просьбой разработать проект подводной лодки небольшого размера и с коротким сроком постройки, с тем условием, чтобы они успели войти в строй до осени 1915 года.

В Инспекции считали, что подводные лодки водоизмещением 150 — 200 тонн, могут быть построены не быстрее чем за 14 месяцев, при условии прекращения работ на ранее заказанных подводных лодках. Такой ответ был отправлен в Министерство 25 августа 1914 года.

Инспекция подводных лодок более детально проработала требования моряков, и 13 сентября 1914г сообщило свои соображения.

Предлагалась к постройке подводная лодка водоизмещением 80 тонн, с единым двигателем, и вооружённая одним торпедным аппаратом (проект ?32). При этом сообщалось, что срок строительства, при самых благоприятных обстоятельствах, составит не менее 120 суток.

Тем временем немецкая армия в Бельгии вела активное наступление, и протяжённость захваченного побережья выросла до безопасных размеров. Требования строительства прибрежных лодок звучали всё громче, непременным условием при проектировании, была возможность быстрой разборки на части, это обеспечивало перевозку лодок по железной дороге, но в свою очередь проходное сечение туннелей и мостов накладывало ограничения на габариты самой лодки. Рассмотрев несколько предоставленных Инспекцией проектов, Министерство остановило свой выбор на проекте под ? 34. Он предусматривал водоизмещение в 125 тонн однокорпусной и одновальной силовой установке. Решение применить в качестве надводного двигателя дизель мощностью 60 л.с., обеспечило компактные размеры силовой установки и сильно сократило сроки строительства.

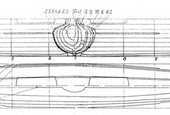

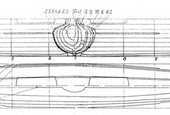

Мидель-шпангоут однокорпусной подводной лодки серии UB-I

Прочный корпус: цилиндрического типа с усеченными конусами был клепанным, имел крайне простые обводы, центральная часть представляла собой цилиндр, к которому с обеих сторон приклёпывались усечённые конуса. Клепаные соединения были нахлесточного типа с двухрядным шахматным расположением заклепок. Между листами прокладывалась плотная ткань, пропитанная раствором олифы и свинцового сурика. Шпангоуты изготавливались из уголковой стали и формировали форму корпуса на коробчатом киле. Собранный из цилиндра и конусов, корпус получился угловатым, но простым в постройке. В носу конус в сечении имел овальную форму для размещения двух торпедных аппаратов. Между трубами торпедного аппарата устанавливалось две трубы, соединяющиеся с брашпилем, установленным в надстройке. Одна труба, большего диаметра, служила цепным ящиком, другая — нишей для грибовидного якоря. Румпельная выгородка находилось внутри прочного корпуса. Баллер вертикального руля проходил через сальниковое устройство. Также в румпельной выгородке находились два сальниковых устройства для прохода тяг управления горизонтальными рулями глубины. Система управления рулями была ручная, расчалочного типа. В носу прочный корпус заканчивался плоской прочной переборкой с приклепанными комингсами торпедных аппаратов. В лёгкой носовой оконечности обтекаемой формы имеются ниши для прохода торпед и аппаратов. Эти ниши закрыты волнорезными щитами сблокированными с передней крышкой торпедного аппарата. В носовой части легкого корпуса от форштевня по крейсерской ватерлинии устроена цистерна вспомогательного балласта. В районе 19-го шпангоута к прочному корпусу приклепывалась прочная рубка диаметром 1250мм при толщине стенки 18мм. Ось командирского перископа проходила перед верхним люком прочной рубки. Люк был диаметром 650мм. Крыша прочной рубки имела плоскую форму с технологическим поясом и приклепывалась к обшивке прочной рубки изнутри. Поверх прочной рубки устанавливалась овальная конструкция ограждения с мостиком. Мостик имел деревянное обрешечение.

От носа в корму поверх прочного корпуса шла проницаемая надстройка — лёгкий корпус. В середине лодки к лёгкому корпусу приклепывалось ограждение прочной рубки. Лодка имела длину 28 метров. Экипаж состоял из одного офицера и тринадцати унтер-офицеров и матросов. Условия обитания были примитивными, когда принималось решение о строительстве, предполагалось, что лодки будут совершать короткие (до трёх суток) выходы в море не дальше ста пятидесяти миль от базы.

Объём балластных цистерн составил 23м3, они без особых проблем были размещены внутри прочного корпуса диаметром 3.15 метра, что было продиктовано требованием перевозки лодок по железной дороге.

Надводный ход обеспечивал один дизель мощностью 60 л.с., а под водой лодка шла под электромотором, мощностью в 89 кВт. Дальность плавания на поверхности, 1600 миль при скорости 5 узлов, под водой лодка могла идти в течение десяти часов на четырёх узлах, полная скорость подводного хода составляла 5,5 узлов. Энергетическая установка выполнена по одновальной системе. Эта система имеет ряд преимуществ так и недостатков. Одновальная энергетическая установка проста по устройству, имеет высокий пропульсивный коэффициент обусловленный наличием одного гребного винта, ось которого расположена в ДП. Главный недостаток одновальной ГЭУ низкая живучесть, ограниченная маневренность и управляемость. Малая экономичность на долевых режимах работы установки из-за малой нагрузки дизеля. Это в свою очередь приводит к увеличению удельного эффективного расхода топлива.

Удачно была решена задача размещения аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи разделили на две части и расположили впереди и позади находившейся в середине прочного корпуса балластной цистерны, что было сделано для равномерного распределения нагрузки и лучшего расположения жилого отсека, который располагался прямо над ними.

Вооружение состояло из двух торпедных аппаратов калибром 450 мм с торпедами C/03 размещёнными в носовом отсеке, а также 8 мм пулемет на рубке или на лёгком корпусе впереди рубки на выносной легкосъёмной треноге. Торпедопогрузочный люк находился позади прочной рубки.

15 октября 1914г. UB-1 — UB-8 заказали на верфи ‘F. Krupp Germaniawerft AG’ в Киле, и UB-9 — UB-15 на ‘AG Weser’ в Бремене. 25 ноября, две дополнительных лодки UB-16 и UB-17 были заказаны на верфи ‘AG Weser’, поскольку было решено передать UB-1 и UB-15 Австро-Венгерскому флоту после окончания постройки.

Лодки строились по одному проекту, но ‘Заказчик’ не требовал абсолютной идентичности. В силу этого, подводные лодки, построенные на разных верфях, имели массу различий — форма корпуса, количество и размеры шпигатов, форма рубки и так далее. Главное отличие, которое первым бросалось в глаза, форма кормовой оконечности, шпигатов и их размеры, на лодках UB 1 — UB -8 они были большими, почти круглой формы. На лодках UB 9 — UB -15, и на тех, что дополнительно построили по заказу Австро-Венгрии, шпигаты были щелеобразными.

Оговоренное в контракте время строительства было ограничено четырьмя месяцами, но ‘F. Krupp Germaniawerft AG’ представила на испытания первую лодку уже через 75 дней — неслыханно короткое время постройки произвело настоящий фурор. Последняя из 17 лодок была сдана флоту в мае 1915г.

На заводских испытаниях UB-1 и UB-2 успешно выдержали пребывание на пятидесятиметровой глубине в течение двух часов, чем доказали прочность постройки и правильность конструкторских расчетов. Подтвердилась тихоходность лодок, но зато, время погружения составило невероятные 22 секунды!

Большинство лодок, перевозили к месту службы в разобранном виде. После испытаний лодку разбирали на части, грузили на платформы и отправляли к месту сборки, зачастую на весьма значительные расстояния. Разобранный на части корпус лодки размещали на трёх железнодорожных транспортёрах для перевозки негабаритных и тяжёлых грузов. Прочную рубку, дизель, батареи, лёгкий корпус грузили на обыкновенные платформы. Сборка в Хобокене и Антверпене, а позднее и в Пола — занимала не более двух недель. В местах сборки, лодки испытывали на водонепроницаемость и сдавались флоту.

Лодки оказались пригодными для плавания и ведения боевых действий в Ла-Манше, Средиземном и Черном морях. Слабыми сторонами оказалось незначительная скорость, плохая мореходность и обитаемость экипажа. Главным недостатком была одновальная силовая установка. Любое повреждение приводило к потере лодки.

Лодки были так плотно скомпонованы, что пришлось отказаться от полноценного камбуза, коек (смогли разместить только пять), всё это не позволяло экипажу полноценно отдохнуть, поэтому больше недели их старались в море не держать. Выстрел даже одной торпедой, приводил к тому, что лодка резко теряла центровку и задирала нос, демаскируя себя, экипаж бросался в торпедный отсек, пытаясь компенсировать массу выпущенной торпеды.

На лодке UB-12 была встроена 6 метровая вставка перед прочной рубкой для четырех наклонных минных труб (всего 8 мин) — прототип будущих минзагов серии UС. Конструкция оказалась смертельно неудачной. Фактически лодки выставляли мины ‘под себя’.

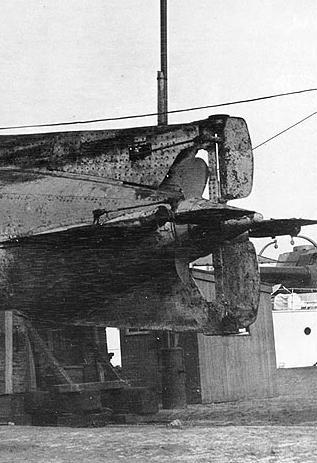

Кормовая оконечность подводной лодки UB-7

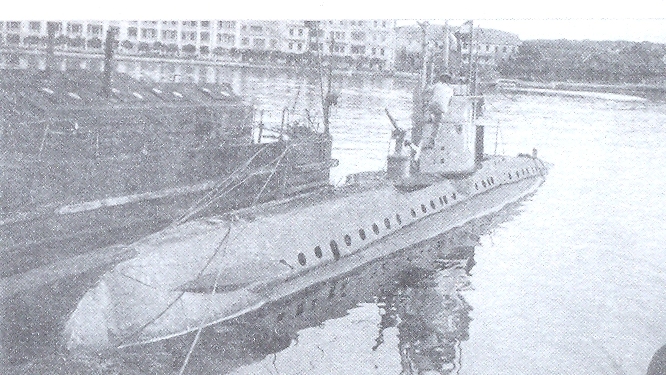

Подводная лодка UB-7

Внимательное изучение двух фотографий подводных лодок периода Великой войны указывает на явные различия. У немецких лодок кронштейны горизонтального руля был кованными и были приклепаны к втулке кормовой мортиры. К обойме кольцевой пяты крепился кронштейн для фиксации стального троса для отвода минрепов. Баллер КГР изготавливался общим для пары рулей. Носовые горизонтальные рули были заваливающимися и устанавливались ниже крейсерской ватерлинии.

|

Подводные лодки ‘Лосось’ и ‘Судак’ |

|

|

|

|

|

Кормовая оконечность пл UB-7 |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

UB-7 в Берлине |

|

|

…продолжая архивный поиск и гоовясь к новому сезону исследований, с помощью друзей и коллег найдено изображение. Спасибо Наташе Ивановой. |

|

На российских лодках имеющих одновальную ГЭУ кронштейн горизонтальных рулей имеет иную форму и выполнен клепанным. Также видны резкие отличия в системе управления вертикальным рулем. У немецких лодок румпель вертикального руля представлял собой двухплечевой рычаг, и находился в специальной выгородке в прочном корпусе. У российских лодок румпель руля представлял собой одноплечевой рычаг и находился вне прочного корпуса. Тяга управления от рычага проходила в прочный корпус через сальниковое устройство с левого борта.

Также бросается в глаза разность размеров гребного винта и форма обтекателя. Важное отличие: у немецких лодок расстояние от обтекателя гребного винта до передней кромки КГР не менее 0.1 диаметра винта. Это позволяет снимать винт без разборки рулей. На фотографии это хорошо видно. Рули имеют удовлетворительную балансировку, коэффициент компенсации 0.20-0.30. Угол перекладки КГР на погружение и всплытие составляет +20 — 250. Это хорошо видно по вырезу на вертикальном руле. Этот вырез имел двойное назначение. Выполнял функцию ограничителя угла перекладки КГР и одновременно позволял производить манипуляции КГР на циркуляции.

На Российских лодках этого зазора нет, и оси вращения вертикального руля и КГР пересекаются в одной точке. Этот узел конструктивно выполнен в виде крестовины и базировался на баллере горизонтальных рулей. Эта система далека от совершенства и себя не оправдала.

На Черном море у России одновальная ГЭУ была только у подводных лодок американской постройки типа ‘Судак’. Все остальные лодки, в том числе и погибшая ‘Камбала’ имели двухвальную ГЭУ.

Имеют также видимые отличия форма проницаемой надстройки и палубы.

Кормовая оконечность подводной лодки ‘Судак’

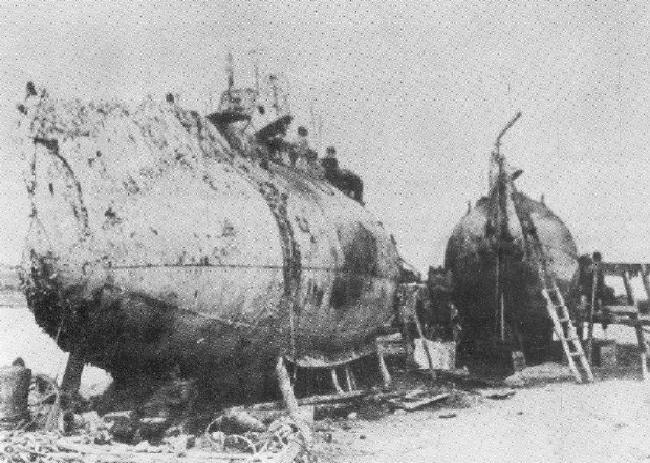

Подводные лодки ‘Лосось’ и ‘Судак’

Подводные лодки американской постройки фирмы Голланда ‘Лосось’ и ‘Судак’ были затоплены на выходе из Севастопольской бухты англичанами в 1919г. Силами ЭПРОН подняты с глубины 50м.

Подводные лодки ‘Лосось’ и ‘Судак’

Других подводных лодок с одновальной энергетической установкой на дне в районе Севастополя быть не может по определению. В заключении можно с уверенностью сказать: на дне в районе Севастополя обнаружена немецкая малая подводная лодка UB-7 погибшая со всем экипажем в результате взрыва в носовой части (подрыв на мине, взрыв боезапаса) в первой декаде октября 1916г.

Византийское судно, обнаруженное в прошлом сезоне при помощи ТПА ‘Софокл’. На кадрах, снятых видеокамерой ТПА, видно большое количество амфор разного размера и, не менее, интересные предметы обихода, сохранившиеся на борту.

На брифинге, предшествующему первому погружению, руководитель экспедиции описывал состояние судна, демонстрировал схемы, составленные на основе съёмок ТПА ‘Софокл’. При погружении открывается картина занесенного песком остова корабля. Продвигаясь на скутере, можно различить деревянную конструкцию, вертикально торчащую из дна. По всей видимости, это может быть высокий нос галеры, изящный и красивый. В средней части судна видны амфоры. На корме торчат оконечности шпангоутов и подпалубные балки-бимсы, видны весла.

Свет мощного прожектора способен выхватить верхнюю часть шпангоутов, торчавших из песка на высоту не более полуметра и образующую линию борта. Ближе к середине корпуса угадывались круглые и длинные части такелажа, может быть мачта и реи парусного вооружения.

По поводу используемого оборудования: ребризеры ‘Megalodon’ с парой VR-3,и модифицированный, на фрейме, с 5-литровыми баллонами ‘Inspiration’, дилуент в ребризере 8/80, по 5 алюминиевых стейджей, буксировщики ‘X-scooter’ и ‘Submerg’ с дополнительным 200-ваттным ХИД прожектором, костюмы ‘Oter’, на одном из дайверов поддева ‘Oter’ и электроподогрев, на втором отличная поддёва ‘Weezle’ экстрим+ и тоненький флис от ‘DUI’ . Свет — 15 ваттные ‘Dive ritе’. Температура около 9 градусов Цельсия на грунте.

Погружения осложнены сильными переменчивыми течениями.

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Амфоры византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

|

Остов византийского судна |

|

|

(фото А.Быков) |

|

Отчеты об экспедициях:

- (автор Александр Спиридонов)

- (Уникальные находки сделали археологи на дне Черного моря

ПЛ ‘Нарвал’ была головной субмариной ПЛ проекта ‘Голланд 31А’, разработанного американской компанией ‘Holland Torpedo Boat Company’ (главный конструктор — Лоуренс Йорк Спир) для строительства на Невском судостроительном заводе в Петербурге с последующей сборкой в Николаеве для Черноморского флота.

Предварительный проект рассмотрен Главным Управлением кораблестроения и принят с замечаниями. Стоимость постройки одной лодки определялась в 1600 тыс. руб., срок постройки со сдачей на Черном море — 28 месяцев. Лодка была начата постройкой на Невском заводе в декабре 1911 года, официальная закладка ее на стапеле отделения в Николаеве состоялась 18 октября 1913 года, спуск на воду — 11 апреля 1915 года и приемка в казну (вступление в строй) — 23 августа 1915 года.

ПЛ типа ‘Нарвал’ относилась к типу полуторакорпусных, на протяжении 44% длины в средней части она имела двухкорпусную конструкцию корпуса. Лодка имела развитую по длине легкую надстройку и рубку, два гребных винта, носовые и кормовые горизонтальные рули (ГР), а также вертикальный руль (ВР).

Все конструкции выполнялись клепаными. В качестве основного конструкционного материала применялась обычная сталь, в оконечностях — никелевая. Легкая надстройка изготовлялась из обычной стали.

Проект Голланда 31А отличала т.н. ‘немецкая’ нумерация шпангоутов, из кормы в нос.

В носовой части имелась носовая цистерна главного балласта (ЦГБ) (122-150 шп) ? 1 на 49,2 т, в ниж┐ней части находился подводный якорь (124 шп) и носовые торпедные аппараты. Выше начиналась водонепроницаемая палуба, над которой в надстройке размещался надводный якорь Паркера.

Далее в корму имелась носовая дифферентная цистерна (121-122шп), емкостью 4,5 т, ограниченная двумя плоскими переборками.

Аналогичную легкую конструкцию имела кормовая оконечность лодки (0-26 шп.), где размещалась кормовая ЦГБ ? 5 на 49,7 т и кормовой подводный якорь. В сторону миделя располагалась кормовая дифферентная цистерна (26-27 шп) емкостью 3,8 т, также ограниченная двумя плоскими переборками. Носовая и кормовая дифферентные цистерны рассчитывались на предельную глубину погружения лодки.

По длине прочный корпус состоял из 7 водонепроницаемых отсеков.

В 1-м отсеке (107-121 шп.) находились казенные части носовых ТА, электромотор шпиля, носовой торпедопогрузочный люк и баллоны сжатого воздуха.

2-й и 3-й отсеки служили для размещения личного состава. Здесь разместили 4 офицерские каюты и кают-компания (95 -107 шп.), а также командный кубрик (78-95). Под ними находились топливная цистерна на 58 т и носовая группа аккумуляторной батареи (АБ) на 60 элементов.

В 4-м отсеке (71-78 шп) располагался центральный пост (ЦП), а над ним командирская рубка с ограждением и верхним люком (она же шахта для выхода экипажа).

При движении ПЛ в надводном положении верхний настил ОР служил ходовым мостиком, площадь которого могла быть увеличена за счет откидных банкет слева и справа.

В ЦП были сосредоточены приборы управления погружением, рулевые штурвалы, окуляры перископов, приборы управления системой продувания, а также все необходимые для управления кораблем прибо┐ры. Ниже ЦП располагались средняя уравнительная и две вспомогательных цистерны.

В 5-м отсеке (61-71 шп) находились каюты кондукторов, а также камбуз, имелся люк с выходом на мостик (в дополнение к люку командирской рубки), а под ними — кормовая группа АБ (60 элементов).

В 6-м отсеке (42- 61 шп) размещалось машинное отделение (МО) с главными дизельными моторами надводного хода, баллонами сжатого воздуха и масляными цистернами в нижней части.

В 7-м, кормовом отсеке (26-42 шп) размещались гребные электродвигатели (ГЭД) подводного хода, компрессоры, распределительные щиты, насосы главного балласта, главная электростанция, кормовой торпедо-погрузочный люк и казенные части кормовых торпедных аппаратов.

|

|

|

|

ПЛ ‘Нарвал’ на испытаниях в Севастополе |

|

|

|

|

|

Теоретический чертеж подводной лодки типа ‘Голланд 31А’ |

|

|

|

|

|

Поперечные сечения ПЛ проекта ‘Голланд 31А’ (с подлинного чертежа) |

|

|

|

|

|

Нарвал’ в 1918 году — последнее известное фото этого корабля |

|

Легкая надстройка (22-150 шп) и легкий корпус (36-107 шп) имели обтекаемые обводы, придававшие в плане корпусу субмарины китоподобную форму, обеспечивая тем самым наличие необходимых мореходных качеств.

Продувание цистерн, расположенных внутри ПК, осуществлялось сжатым воздухом. Из остальных цистерн водяной балласт откачивался насосами. В качестве главной осушительной магистрали использовался коробчатый киль.

Часть главного балласта (119,3 т) размещалась в бортовых балластных цистернах, еще 97,5 т — в концевых цистернах, заполнявшихся самотеком. Принятая на лодке система погружения позволяла ей переходить из позиционного положения в подводное менее, чем за минуту (40-50 сек).

Бортовые балластные цистерны располагались в междубортовом пространстве ниже водонепроницаемого стрингера (по одному на борт), установленного выше уровня грузовой ВЛ лодки.

Особенностью проекта было и традиционное для лодок Голланда наличие т.н. регулирующей цистерны, призванной обеспечить субмарине нейтральную плавучесть для зависания на заданной глубине без хода.

Конструкция мостика и прочной рубки, а также соединение их между собой в случае аварийного разрушения мостика исключали нарушение непроницаемости рубки. Внутри прочной рубки устанавливались два перископа (системы Герца производства ‘Оффичино Галилео’) с гидравлическим приводом для подъема и опускания, между ними располагался рубочный люк. Леерное ограждение предусматривалось на надстройке и на крыше ОР.

Лодка оснащалась радиостанцией мощностью 0.5 кВт и радиусом действия до 100 миль (Маркони), а также переносным прожектором. Для обеспечения работы радиотелеграфа проектом предусматривались две подъемные радиомачты с антеннами.

В состав якорного устройства входили три якоря, один для стоянки в надводном положении (Паркера) и два чугунных грибовидных-в подводном, а также электрические шпили и лебедки.

Для пополнения запасов сжатого воздуха лодка оснащалась двумя компрессорами.

По проекту, для движения в надводном положении ПЛ должна была иметь два дизельных двигателя по 850 л.с. (фактически пришлось установить по четыре 160-сильных дизельных двигателя).

Полный запас топлива — 54,4 т, расчетная дальность плавания лодки 10-узловым ходом — 3000 миль.

Для обеспечения подводного хода служили два электромотора постоянного тока мощностью в 490 л.с. при напряжении 120 В. Разобщение гребных валов могло осуществляться посредством фрикционных муфт.

Электродвигатели в режиме зарядки могли использоваться в качестве генераторов. В качестве движителей предусматривались два бронзовых трехлопастных гребных винта переменного шага со съемными лопастями.

Рабочая глубина погружения ПЛ составляла 50 м., хотя прочность (‘крепость’) корпуса была рассчитана на предельную глубину в 100 (для сравнения — у ПЛ ‘Морж’ эта величина не превышала 91 м).

Мореходность лодки в надводном положении обеспечивалась при ветровой нагрузке до 8 баллов и соответствующем волнении, а в позиционном положении — движение под дизелями при волнении до 3-х баллов.

Автономность по запасам провизии составляла 12 суток. По штату военного времени экипаж лодки включал командира, 3-х офицеров и 37 унтер-офицеров и матросов. Командир и офицеры размещались в отдельных каютах, также предусматривалось наличие офицерской кают-компании и камбуза. Унтер-офицеры и матросы размещались в носовом и кормовом кубриках с постоянными койками.

Вооружение лодки включало 4 трубчатых и 8 наружных 457-мм, а также два 75-мм японских орудия и два 7,62-мм пулемета.

25 октября (7 ноября) 1915 года на ‘Нарвале’ во время перехода в район Босфора лопнули кронштейны опорных подшипников и сломался коленчатый вал правого кормового двигателя. В ходе ремонта в Николаеве на лодке в порядке эксперимента по инициативе Отдела подводного плавания ГУКа кормовые дизеля сместили к кормовой переборке МО, трансмиссию носовых дизелей упразднили, а нагрузка теперь передавалась непосредственно на вновь установленные динамо-машины. Все работы по ремонту и переоборудованию лодок в Николаеве завершили к апрелю-маю 1916 года.

За время участия в операциях флота против турецкого судоходства на боевом счету ПЛ ‘Нарвал’ (старший лейтенант Д.Д. Кочетов) — 31 потопленных угольных транспортов и парусных судов.

С января 1918 года лодка выведена в резерв и находилась в Севастополе с сокращенным экипажем. 30 апреля подняла украинский флаг, но уже 3 мая город заняли немецкие части и на всех кораблях подняли немецкие флаги. После ухода немцев в ноябре 1918 года ‘Нарвал’ стоял у причала без экипажа, оставаясь в резерве. В таком состоянии лодка находилась и на момент прихода в Севастополь кораблей англо-французских интервентов.

Когда в ходе начавшейся гражданской войны в конце апреля возникла угроза захвата Черноморского флота наступавшими частями Красной армии, англичане вывели на внешний рейд и затопили 12 русских ПЛ, в т.ч. ‘Орлан’, ‘Гагара’, ‘Кит’, ‘Кашалот’, ‘Нарвал’, АГ-21, ‘Краб’, ‘Скат’, ‘Судак’, ‘Лосось’ и ‘Налим’ и 26 апреля затопили их путем подрыва и открытия люков на большой глубине, а списанный ‘Карп’ — в Северной бухте. Потоплению предшествовали демонтаж и уничтожение на лодках всего ценного оборудования, приборов и устройств.

Попытки найти и поднять ‘Нарвал’ в 20-е гг оказались неудачными. Обнаружить ПЛ удалось только в 1980 году на глубине уже 78 м с помощью подводной лаборатории ‘Бентос-300’.

Команда выражает благодаргость консультанту проекта В. Заблоцкому