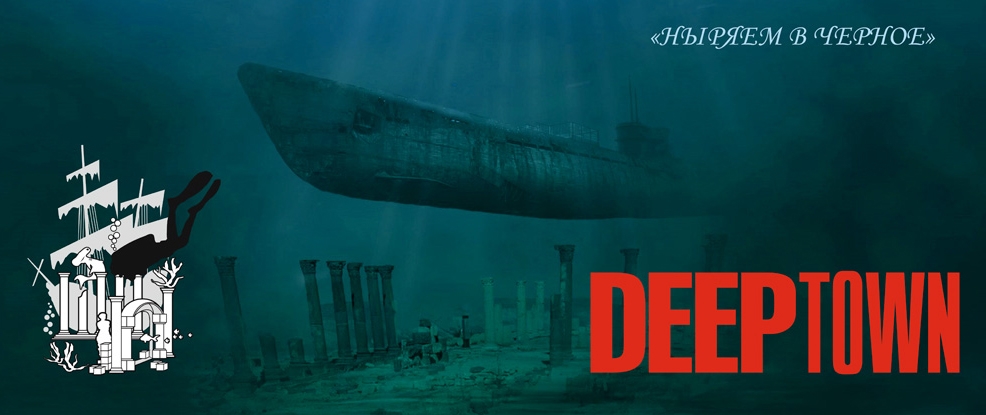

Подводная лодка ‘UB-7/14?’

Новый виток приобрела история идентификации одновальной ПЛ, лежащей на внешнем рейде Севастополя. Первоначальное предположение о том, что это может быть немецкая UB-7, подтвердилась лишь частично… Расчистив одну из деталей конструкции лодки, мы нашли клеймо судоверфи и номер лодки, для которой эта деталь предназначалась.

Верфь — A.G. Weisser, номер лодки — предположительно UB-14D, есть ещё клеймо в виде короны — это знак кайзеровской германии.

Теперь точно известно, что это лодка немецкая, первой мировой, и скорее всего, она носила номер UB-14. Предположение, что это отечественная, одновальная «Малютка» серии VI не подтвердилось.

Лодка UB-14 заходила в Севастополь несколько раз во время Первой мировой, но после поражения Германии была передана англичанам и, по официальной версии, должна была закончить свою жизнь на Мальте, куда перегонялась для разделки на металл. Может, не дошла…

Продолжаем сбор информации.

Большую благодарность клуб выражает всем, принимающим участие в этом поиске: Наталье Ивановой (команда «Wreckhanter»), Алексею Бондарю (Севастополь), английским и американским историкам и дайверам, приславшим фото, чертежи и полезную информацию.

Как говориться — работы продолжаются…

Черное море. Болгария. Наступила бархатная осень. Порт Варна. На подводную лодку UB-7 грузят боезапас. Две торпеды. Предстоит очередной боевой поход к главной базе Черноморского флота — Севастополю.

На момент 27 сентября 1916 г. подводная лодка входила в состав флотилии ‘Константинополь’. На Черное море она прибыла из порта Пола своим ходом под командованием старшего лейтенанта флота Вильгельма Вернера (оberleutnant zur See Wilhelm Werner). 12 апреля 1916 в командование лодкой вступил 26-ти летний старший лейтенант флота Ханс Люттйоханн (оberleutnant zur See Hans Lütjohann).

В свой последний поход на UB-7 пойдут дополнительно двое, временно командированных на лодку. Флагманский радиотелеграфный офицер флота в качестве вахтенного начальника и болгарский старшина второй статьи Стоян Георгиев Пешев. 27 сентября 1916г получив последние указания командования в конторе капитана порта, что расположена в северо-западной части гавани, командир прибыл на борт лодки. Отданы швартовы. Лодка медленно пошла к выходу из гавани. Пройдя между оконечностями восточного и южного молов, лодка ложится на курс к Севастополю. Лодка легла на курс. В никуда. На борту лодки еще никто не догадывается, что они уходят в вечность. Жить им оставалось чуть больше 100 часов. Весь путь до Севастополя ‘жестяной головастик’ проделал в надводном положении. В это время года на Черном море стоит прекрасная теплая погода. Штормов нет. Курс и скорость были рассчитаны так, чтобы прибыть в район внешнего рейда ВМБ Севастополя ночью, и находясь в надводном положении произвести разведку входа и выхода кораблей из Северной бухты. Командир знал, что подходы и известные фарватеры закрыты минными полями. Есть ‘секретный фарватер’ — ФВК (фарватер военных кораблей). На берегу установлено множество постов визуального наблюдения и связи (ВНиС). Лодка ходила короткими галсами параллельно берегу. И вдруг корпус лодки потряс мощный взрыв: Что произошло так никто и не понял. Лодку взрывом разорвало на части. Экипаж погиб мгновенно. Корма безжизненно упала на дно: Так она и пролежала долгих 92 года. За это время мир несколько раз потрясал ужас других войн. Ушли из жизни не только близкие и родственники погибших моряков. Но и многие их потомки. Все постепенно забывается.

Жизнь подводной лодки UB-7 оказалась очень короткой — менее двух лет от момента закладки до момента гибели.

Историческая справка.

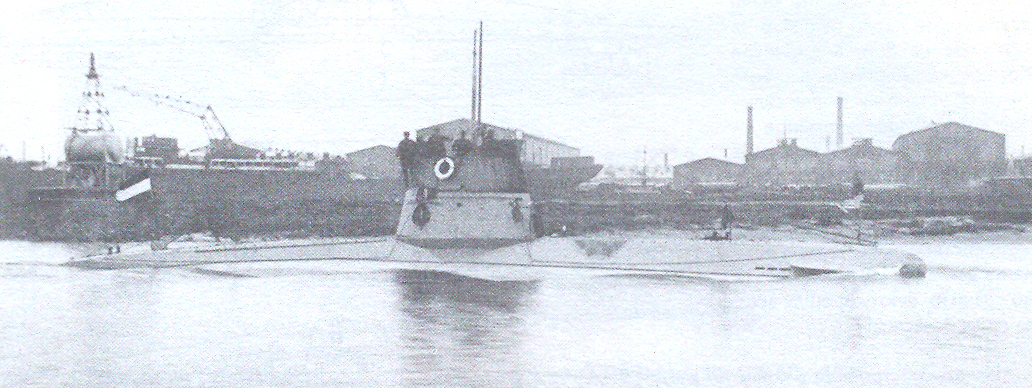

UB- 7 (серия UB-I)

Заложена на стапеле судостроительной верфи ‘F. Krupp Germaniawerft AG’ в Киле 30 ноября 1914. Строительный (стапельный) номер 245. Вступила в строй 6 мая 1915. С 06 мая 1915 по 21июня 1915 входила в состав флотилии ‘Пола’ 21 июня 1915 совершив самостоятельный переход в Стамбул вошла в состав флотилии ‘Константинополь’ Совершила 15 боевых походов. Потопила 1 судно — 25.03.1915 г. транспорт П46, бывший английский пароход «Patagonia», водоизмещением 6011т в районе порта Одесса. Погибла в октябре 1916г.

Размеры: 28.1 х 3.2 х 3.0 (м)

Водоизмещение: 127 / 142 т.

ГЭУ: дизель 1 х 60 л.с., электромотор 1 х 89 кВт.

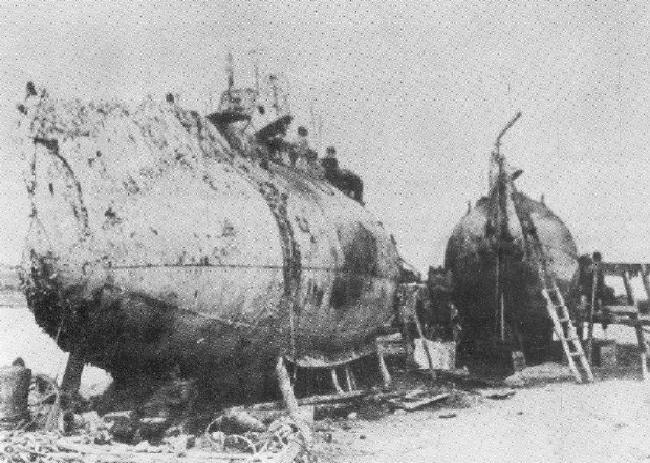

Но вот в 2008г на глубине 65м аквалангисты — любители обнаружили обломок кормовой оконечности неизвестной подводной лодки. Это интересный район, где обнаружена корма лодки. Там англичане, уходя из Севастополя в 1919г, затопили оставшиеся российские подводные лодки, фактически на минном поле. После окончания Гражданской войны минное поле расчистили, часть лодок подняли силами ЭПРОНа. Часть лодок так и осталась лежать на дне.

По всей вероятности лодка погибла ночью, иначе взрыв увидели бы с берега и зафиксировали в журнале наблюдения или в ежедневном докладе.

Что же представляла cобой лодка серии UB-I.

18 августа 1914 года, RMA (Военно-Морское министерство) обратилось в UI (Инспекция подводных лодок) с просьбой разработать проект подводной лодки небольшого размера и с коротким сроком постройки, с тем условием, чтобы они успели войти в строй до осени 1915 года.

В Инспекции считали, что подводные лодки водоизмещением 150 — 200 тонн, могут быть построены не быстрее чем за 14 месяцев, при условии прекращения работ на ранее заказанных подводных лодках. Такой ответ был отправлен в Министерство 25 августа 1914 года.

Инспекция подводных лодок более детально проработала требования моряков, и 13 сентября 1914г сообщило свои соображения.

Предлагалась к постройке подводная лодка водоизмещением 80 тонн, с единым двигателем, и вооружённая одним торпедным аппаратом (проект ?32). При этом сообщалось, что срок строительства, при самых благоприятных обстоятельствах, составит не менее 120 суток.

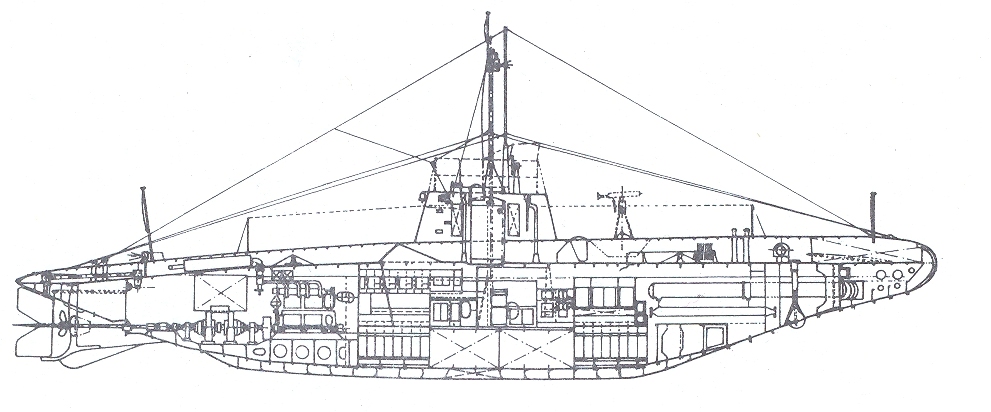

Тем временем немецкая армия в Бельгии вела активное наступление, и протяжённость захваченного побережья выросла до безопасных размеров. Требования строительства прибрежных лодок звучали всё громче, непременным условием при проектировании, была возможность быстрой разборки на части, это обеспечивало перевозку лодок по железной дороге, но в свою очередь проходное сечение туннелей и мостов накладывало ограничения на габариты самой лодки. Рассмотрев несколько предоставленных Инспекцией проектов, Министерство остановило свой выбор на проекте под ? 34. Он предусматривал водоизмещение в 125 тонн однокорпусной и одновальной силовой установке. Решение применить в качестве надводного двигателя дизель мощностью 60 л.с., обеспечило компактные размеры силовой установки и сильно сократило сроки строительства.

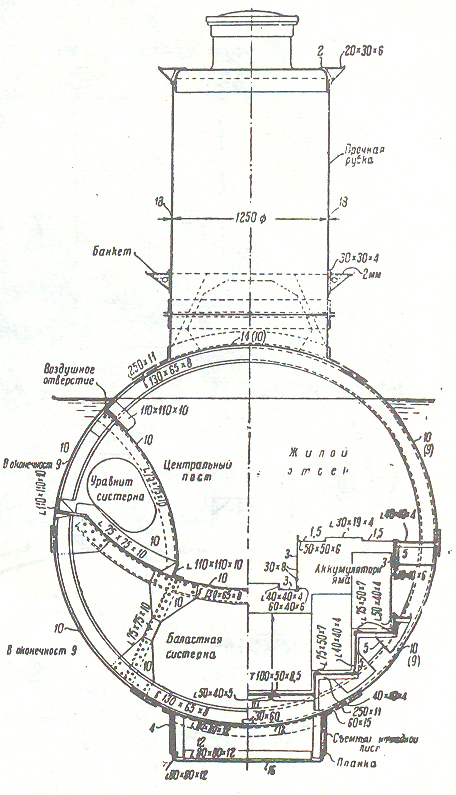

Прочный корпус: цилиндрического типа с усеченными конусами был клепанным, имел крайне простые обводы, центральная часть представляла собой цилиндр, к которому с обеих сторон приклёпывались усечённые конуса. Клепаные соединения были нахлесточного типа с двухрядным шахматным расположением заклепок. Между листами прокладывалась плотная ткань, пропитанная раствором олифы и свинцового сурика. Шпангоуты изготавливались из уголковой стали и формировали форму корпуса на коробчатом киле. Собранный из цилиндра и конусов, корпус получился угловатым, но простым в постройке. В носу конус в сечении имел овальную форму для размещения двух торпедных аппаратов. Между трубами торпедного аппарата устанавливалось две трубы, соединяющиеся с брашпилем, установленным в надстройке. Одна труба, большего диаметра, служила цепным ящиком, другая — нишей для грибовидного якоря. Румпельная выгородка находилось внутри прочного корпуса. Баллер вертикального руля проходил через сальниковое устройство. Также в румпельной выгородке находились два сальниковых устройства для прохода тяг управления горизонтальными рулями глубины. Система управления рулями была ручная, расчалочного типа. В носу прочный корпус заканчивался плоской прочной переборкой с приклепанными комингсами торпедных аппаратов. В лёгкой носовой оконечности обтекаемой формы имеются ниши для прохода торпед и аппаратов. Эти ниши закрыты волнорезными щитами сблокированными с передней крышкой торпедного аппарата. В носовой части легкого корпуса от форштевня по крейсерской ватерлинии устроена цистерна вспомогательного балласта. В районе 19-го шпангоута к прочному корпусу приклепывалась прочная рубка диаметром 1250мм при толщине стенки 18мм. Ось командирского перископа проходила перед верхним люком прочной рубки. Люк был диаметром 650мм. Крыша прочной рубки имела плоскую форму с технологическим поясом и приклепывалась к обшивке прочной рубки изнутри. Поверх прочной рубки устанавливалась овальная конструкция ограждения с мостиком. Мостик имел деревянное обрешечение.

От носа в корму поверх прочного корпуса шла проницаемая надстройка — лёгкий корпус. В середине лодки к лёгкому корпусу приклепывалось ограждение прочной рубки. Лодка имела длину 28 метров. Экипаж состоял из одного офицера и тринадцати унтер-офицеров и матросов. Условия обитания были примитивными, когда принималось решение о строительстве, предполагалось, что лодки будут совершать короткие (до трёх суток) выходы в море не дальше ста пятидесяти миль от базы.

Объём балластных цистерн составил 23м3, они без особых проблем были размещены внутри прочного корпуса диаметром 3.15 метра, что было продиктовано требованием перевозки лодок по железной дороге.

Надводный ход обеспечивал один дизель мощностью 60 л.с., а под водой лодка шла под электромотором, мощностью в 89 кВт. Дальность плавания на поверхности, 1600 миль при скорости 5 узлов, под водой лодка могла идти в течение десяти часов на четырёх узлах, полная скорость подводного хода составляла 5,5 узлов. Энергетическая установка выполнена по одновальной системе. Эта система имеет ряд преимуществ так и недостатков. Одновальная энергетическая установка проста по устройству, имеет высокий пропульсивный коэффициент обусловленный наличием одного гребного винта, ось которого расположена в ДП. Главный недостаток одновальной ГЭУ низкая живучесть, ограниченная маневренность и управляемость. Малая экономичность на долевых режимах работы установки из-за малой нагрузки дизеля. Это в свою очередь приводит к увеличению удельного эффективного расхода топлива.

Удачно была решена задача размещения аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи разделили на две части и расположили впереди и позади находившейся в середине прочного корпуса балластной цистерны, что было сделано для равномерного распределения нагрузки и лучшего расположения жилого отсека, который располагался прямо над ними.

Вооружение состояло из двух торпедных аппаратов калибром 450 мм с торпедами C/03 размещёнными в носовом отсеке, а также 8 мм пулемет на рубке или на лёгком корпусе впереди рубки на выносной легкосъёмной треноге. Торпедопогрузочный люк находился позади прочной рубки.

15 октября 1914г. UB-1 — UB-8 заказали на верфи ‘F. Krupp Germaniawerft AG’ в Киле, и UB-9 — UB-15 на ‘AG Weser’ в Бремене. 25 ноября, две дополнительных лодки UB-16 и UB-17 были заказаны на верфи ‘AG Weser’, поскольку было решено передать UB-1 и UB-15 Австро-Венгерскому флоту после окончания постройки.

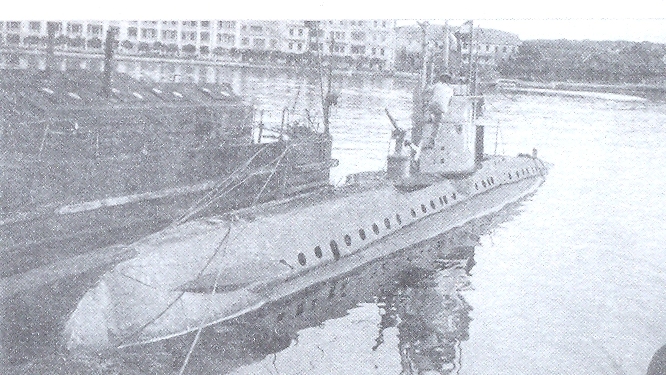

Лодки строились по одному проекту, но ‘Заказчик’ не требовал абсолютной идентичности. В силу этого, подводные лодки, построенные на разных верфях, имели массу различий — форма корпуса, количество и размеры шпигатов, форма рубки и так далее. Главное отличие, которое первым бросалось в глаза, форма кормовой оконечности, шпигатов и их размеры, на лодках UB 1 — UB -8 они были большими, почти круглой формы. На лодках UB 9 — UB -15, и на тех, что дополнительно построили по заказу Австро-Венгрии, шпигаты были щелеобразными.

Оговоренное в контракте время строительства было ограничено четырьмя месяцами, но ‘F. Krupp Germaniawerft AG’ представила на испытания первую лодку уже через 75 дней — неслыханно короткое время постройки произвело настоящий фурор. Последняя из 17 лодок была сдана флоту в мае 1915г.

На заводских испытаниях UB-1 и UB-2 успешно выдержали пребывание на пятидесятиметровой глубине в течение двух часов, чем доказали прочность постройки и правильность конструкторских расчетов. Подтвердилась тихоходность лодок, но зато, время погружения составило невероятные 22 секунды!

Большинство лодок, перевозили к месту службы в разобранном виде. После испытаний лодку разбирали на части, грузили на платформы и отправляли к месту сборки, зачастую на весьма значительные расстояния. Разобранный на части корпус лодки размещали на трёх железнодорожных транспортёрах для перевозки негабаритных и тяжёлых грузов. Прочную рубку, дизель, батареи, лёгкий корпус грузили на обыкновенные платформы. Сборка в Хобокене и Антверпене, а позднее и в Пола — занимала не более двух недель. В местах сборки, лодки испытывали на водонепроницаемость и сдавались флоту.

Лодки оказались пригодными для плавания и ведения боевых действий в Ла-Манше, Средиземном и Черном морях. Слабыми сторонами оказалось незначительная скорость, плохая мореходность и обитаемость экипажа. Главным недостатком была одновальная силовая установка. Любое повреждение приводило к потере лодки.

Лодки были так плотно скомпонованы, что пришлось отказаться от полноценного камбуза, коек (смогли разместить только пять), всё это не позволяло экипажу полноценно отдохнуть, поэтому больше недели их старались в море не держать. Выстрел даже одной торпедой, приводил к тому, что лодка резко теряла центровку и задирала нос, демаскируя себя, экипаж бросался в торпедный отсек, пытаясь компенсировать массу выпущенной торпеды.

На лодке UB-12 была встроена 6 метровая вставка перед прочной рубкой для четырех наклонных минных труб (всего 8 мин) — прототип будущих минзагов серии UС. Конструкция оказалась смертельно неудачной. Фактически лодки выставляли мины ‘под себя’.

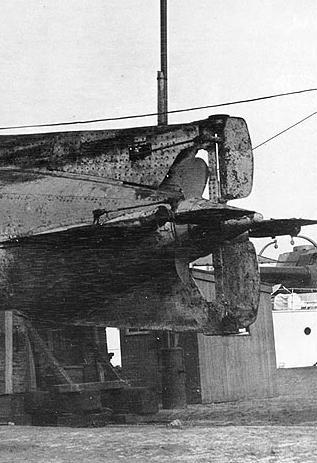

Внимательное изучение двух фотографий подводных лодок периода Великой войны указывает на явные различия. У немецких лодок кронштейны горизонтального руля был кованными и были приклепаны к втулке кормовой мортиры. К обойме кольцевой пяты крепился кронштейн для фиксации стального троса для отвода минрепов. Баллер КГР изготавливался общим для пары рулей. Носовые горизонтальные рули были заваливающимися и устанавливались ниже крейсерской ватерлинии.

На российских лодках имеющих одновальную ГЭУ кронштейн горизонтальных рулей имеет иную форму и выполнен клепанным. Также видны резкие отличия в системе управления вертикальным рулем. У немецких лодок румпель вертикального руля представлял собой двухплечевой рычаг, и находился в специальной выгородке в прочном корпусе. У российских лодок румпель руля представлял собой одноплечевой рычаг и находился вне прочного корпуса. Тяга управления от рычага проходила в прочный корпус через сальниковое устройство с левого борта.

Также бросается в глаза разность размеров гребного винта и форма обтекателя. Важное отличие: у немецких лодок расстояние от обтекателя гребного винта до передней кромки КГР не менее 0.1 диаметра винта. Это позволяет снимать винт без разборки рулей. На фотографии это хорошо видно. Рули имеют удовлетворительную балансировку, коэффициент компенсации 0.20-0.30. Угол перекладки КГР на погружение и всплытие составляет +20 — 250. Это хорошо видно по вырезу на вертикальном руле. Этот вырез имел двойное назначение. Выполнял функцию ограничителя угла перекладки КГР и одновременно позволял производить манипуляции КГР на циркуляции.

На Российских лодках этого зазора нет, и оси вращения вертикального руля и КГР пересекаются в одной точке. Этот узел конструктивно выполнен в виде крестовины и базировался на баллере горизонтальных рулей. Эта система далека от совершенства и себя не оправдала.

На Черном море у России одновальная ГЭУ была только у подводных лодок американской постройки типа ‘Судак’. Все остальные лодки, в том числе и погибшая ‘Камбала’ имели двухвальную ГЭУ.

Имеют также видимые отличия форма проницаемой надстройки и палубы.

Подводные лодки американской постройки фирмы Голланда ‘Лосось’ и ‘Судак’ были затоплены на выходе из Севастопольской бухты англичанами в 1919г. Силами ЭПРОН подняты с глубины 50м.

Других подводных лодок с одновальной энергетической установкой на дне в районе Севастополя быть не может по определению. В заключении можно с уверенностью сказать: на дне в районе Севастополя обнаружена немецкая малая подводная лодка UB-7 погибшая со всем экипажем в результате взрыва в носовой части (подрыв на мине, взрыв боезапаса) в первой декаде октября 1916г.